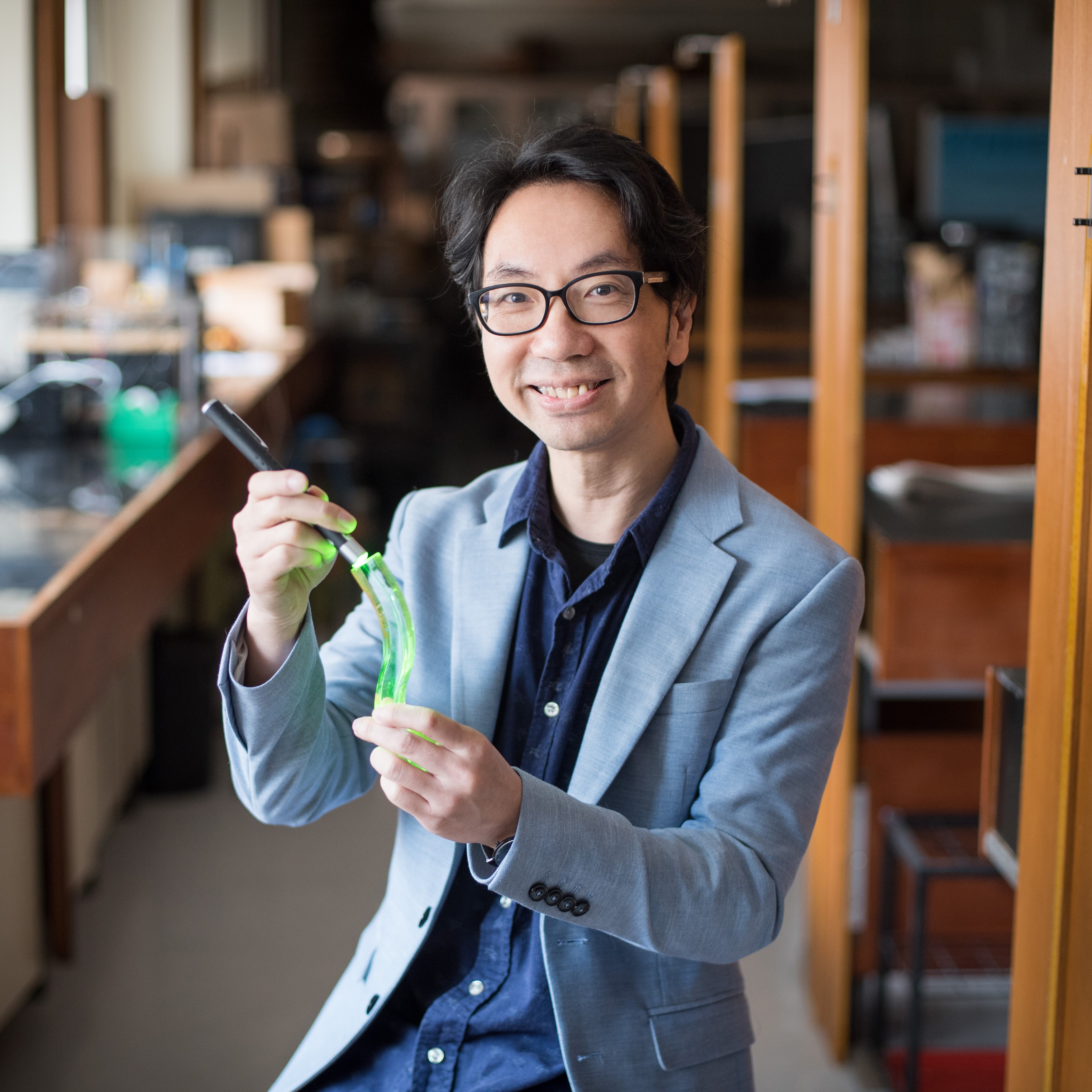

「我想我是有少許表演能力的。」湯兆昇博士是物理學界的KOL,自六年前開始參與逾60集科普電視節目《學是學非》,可謂演技「大爆發」,意外實現了小時候以美國天文學家Carl Sagan為仿效對象的科普明星夢。

「這些能力是多年浸出來的,當你很『毒』的時候,你沒有辦法釋放這些能力。」身後掛着愛因斯坦大頭海報,他一臉正經地道出屬於個人的「成長公式」。

湯博士是香港中文大學物理系高級講師,除了在大學教書,也頻頻「落區」參與公眾活動,到學校舉行講座;為各大創科比賽擔任評判,「由小學看到大學(比賽)。」他因此看到香港STEM教育的不足,希望將香港速食文化「改一改」,其中一項嘗試,是今年申請中大知識轉移項目基金(KPF),推出一個以中學生為對象的學習項目,冀透過科普講座、實驗和體驗活動,讓學生了解基本科學和技術應用的關係。

我們先從他小時候的fantasy說起。

「毒男的fantasy」

湯博士是徹頭徹尾的中大人,中六讀畢便獲「拔尖」入讀中大物理系,然後攻讀至博士,畢業後留校執教至今。為何是物理?

中小學「一條龍」就讀男校的他說,是因為迷上天文,直言:「宇宙星辰跟高達模型一樣,均是毒男的fantasy。」(順帶一提,搞太空旅遊兼電動車企業Tesla 創辦人Elon Musk也是讀物理學出身的。)

「我讀大學時沒有那麼多選擇,天文最直接的關係就是物理。星星如何演化,如何變成黑洞,那些就是物理囉!就是相對論,就是愛因斯坦囉!小時候覺得這些東西很fascinating。」他坦言,初中開始看天文書、觀星、搞聯校天文學會,為興趣,也為了“show-off”,「有時老師叫我出去present,覺得幾威。」

訪談前一日,正好在夕陽時分碰見湯博士在百萬大道上獨個兒漫步沉思。(圖:SoCUBE)

成長於男校,全校沒有幾個女性,「女教師也只有一位。」他笑言搞聯校活動以為可以順便追女生,可惜因為天文學會「學術味」太濃,不像社會服務等吸引女生,結果事與願違。不過他玩得認真,除了出任學會會長,亦落力比賽,「曾參加太空館天文問答比賽,攞過公開組第二㗎。」

湯博士跳過A-level,獲中大直接取錄,如此「屈機」其來有自。「高中時我會叫上大學的姐姐從圖書館借相對論的書給我看,雖然未必讀得明白;考完會考我就讀哥哥留下的物理書,他讀數學的,他看不明白。」由這時候開始,他已經立志從事學術研究,於是再「一條龍」在中大讀至博士畢業。研究甚麼呢?我們嘗試要他簡單說明之。

「我不懂做實驗的」

「我是做理論的,PhD是做一些開放系統的波動,即系統可能是半封閉的,流緊嘢出去;條繩一邊綁緊,一邊是鬆的,會連接外面的一條繩,流緊啲 wave出去,我就是做那些系統的數學理論。我是做theoretical physics,所以我是不識做實驗的(笑)。」言簡意賅,不知讀者明白多少?

他謙稱自己不懂做實驗,現在卻不時要在電視前面「表演」物理實驗。他自信表示「自己的確有少許表演能力」,惟強調是多年浸淫出來的,「要慢慢去解封、嘗試,有挫敗後再調校,需要好多年的人生浸出來。」

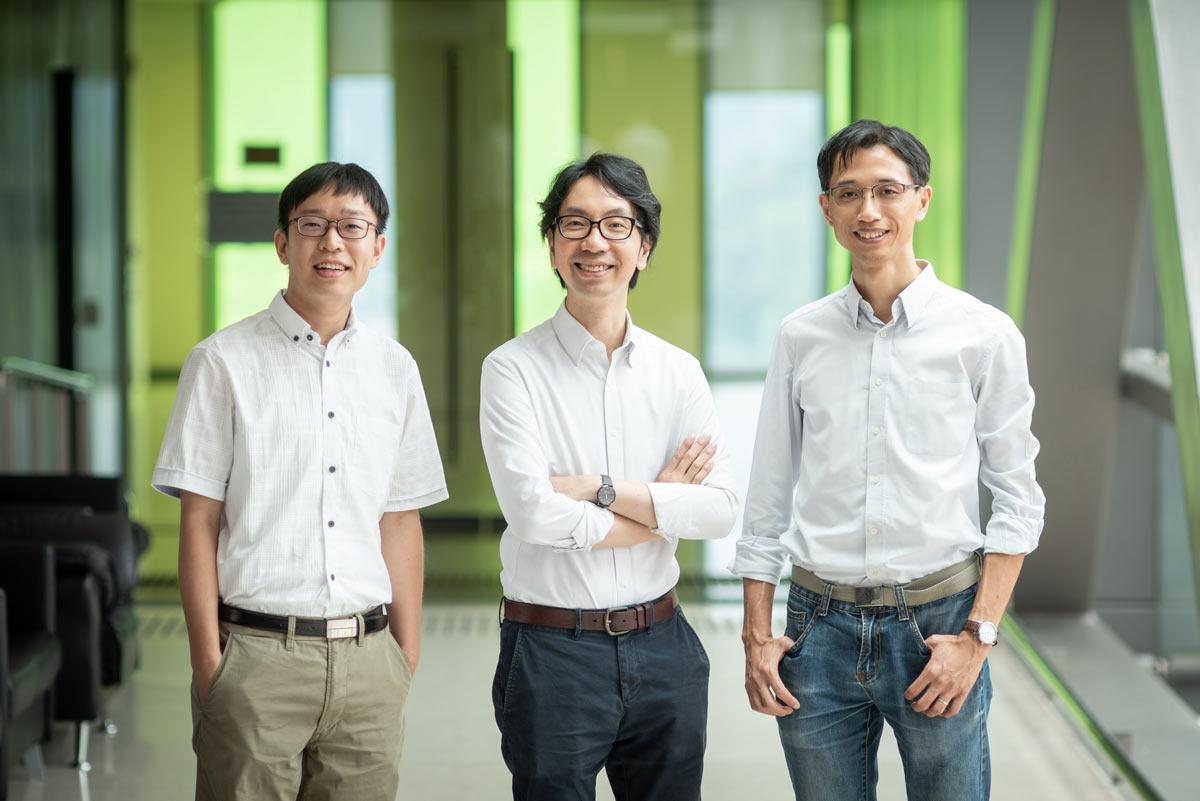

跟湯博士一起搞中學生STEM教育項目的還有兩位拍檔,梁寶建博士(右)和梁凱迪博士(左)。(圖:SoCUBE)

讀博悟出個性

儘管三言兩語總結出一個博士學位,但他透露,讀博過程也經歷低潮。「曾經有半年完全hang機,想不到如何做。那段時間思考將來是否要這樣下去,趁機認識自己的talent。我覺得PhD好困難,做theoretical physics 我想我都是top 5%,但不是top 1% or 0.5%的勁人,加上我發覺自己不適合長期drill on一個問題,反而教書教得好。」後來他索性專注教書,免去做研究的壓力。

面對這個「hang機、學業感情宗教都出問題」的難關,他用獨特的方式自療──到防止自殺機構聽電話做義工。「接觸許多很慘的人,有精神病的人。我估潛意識入面,我想接觸的是自己,究竟我的心理如何,我是甚麼人。有時聽完一個電話,會問自己是否帶了自己入去。」

很多年後,他又到醫院的療養病房做義工,「接觸不少臨終病患,包括癌症病人、老人家等。我記得去到醫院後,電梯的一邊房間換制服,另一邊是殮房。好heavy。但那些經驗令我更了解人、對方的反應、人的性格、情緒,日後對人性保持敏感度。」

除了做義工,村上春樹的早期作品也讓他得到慰藉。「誰說的?!」說起村上,他反應頗大,忘了那是他早前對某傳媒透露的。「為甚麼看他?因為村上春樹出名虛無嘛。有同學曾對我說,『村上春樹的瀟灑, 是不能承受之輕』,這句話我思考了好耐……其實村上是很沉重的,談在城市的孤獨與虛無。在那個年紀(大學生),有太多問題,在他的作品能得到安慰與共鳴。」

他一口氣數了幾本印象深刻的作品,「仿彿是看一個人的成長。《聽風的歌》 是講主角十幾廿歲的階段;《尋羊的冒險》講他開始迷失、開始找自己; 《舞!舞!舞!》的他變成一個圓滑的中年人,之後透過跟小朋友interact,尋回初心。」

參與《學是學非》,湯博士表示是他教學生涯的重大改變,可用親切的方法展現基本科學原理。(圖:湯博士的物理空間/Facebook)

人生重要轉捩點

人生軌跡本來「波動」不大,直至六年前接拍了《學是學非》,生活始變得「壯闊波瀾」。「影響好大,可以嘗試好多奇怪的東西。」去中、小學,乃至社區商場為大小朋友舉行講座、遊戲活動、擔任畢業禮的主禮嘉賓等等,主題都離不開科普教育。在公仔箱前喜感盡現,眼前的湯博士卻一本正經,他透露取經對象是美國物理學家兼「整蠱專家」費曼(Richard Feynman)。

「好喜歡他(費曼)的表達手法。他是一個好奇怪的人,有許多古靈精怪的想法、市井、平民,會講粗口,表達手法貼地。」他如此形容這位諾貝爾獎得主。

「他很喜歡耍弄人,所寫的整本書《Surely You’re Joking, Mr. Feynman! (Adventures of a Curious Character)》就是說他如何玩弄人。同時他為世界帶來許多啟發,關於這個世界、關於物理的真確性、科學對現代世界的意義。如果不用這些方法,是吸引不到群眾注意的。」

他認同費曼這種「別出心裁」的手法,畢竟在今時今日注意力匱乏的年代,要推銷硬科學,更要花心力。他直言,香港「速食」文化深厚,連創新教育都變得不求甚解。「好急,咩都要好快搞掂。」他的科普策略是先吸引大眾注意,再引導少數對科學很有興趣的年青人深入鑽研。

湯博士團隊策劃的STEM教育活動,冀透過一系列科普講座、實驗及親身體驗,培養中學生對科學的興趣。圖為中學生體驗磁力共振儀器。(圖:SoCUBE)

香港STEM教育弊病

香港近年大力鼓吹STEM(數理科技教育),希望長遠助拓展創科產業,但事實是其中關鍵指標──創新能力,香港持續「積弱」。2019年世界經濟論壇(WEF)公布的全球競爭力報告,香港高鋸第三位,但「最大弱點是創新能力」(排名26位,而2010年則排第23,十年間未進反退。湯博士有這樣的觀察。

「香港喜歡強調成果,學校或老師都喜歡有廣泛報道,期望很快見到創作。結果學生往往只是着眼如何使用手上的工具(如傳感器),而不是用科學方法解決問題。譬如不去想自動控制有沒有用,是否真的解決到問題?抑或只是畫蛇添足?其實要先思考需要在哪裡、建構解決方案,再研究技術上如何實現,而不是一味複製別人的方法。」他溫文地道出教育界的創科「亂象」。

湯博士曾獲頒多個教學獎,他對運用日常生活的情景教學十分在行,例如很多年前曾替海洋公園設計項目,讓老師可以帶學生邊玩機動遊器邊學物理。近期他則舉辦「層層推進」的學習項目,帶中學生到科學園的一間科研公司,認識和體驗MRI(磁力共振)的應用,了解「過去100年科學、工程和科技的互動,它們取得的驚人成就,以及對我們生活的影響。」他認為激發學生的興趣和想像力,鼓勵他們不斷探索背後科學問題,激發創意,尤其重要。

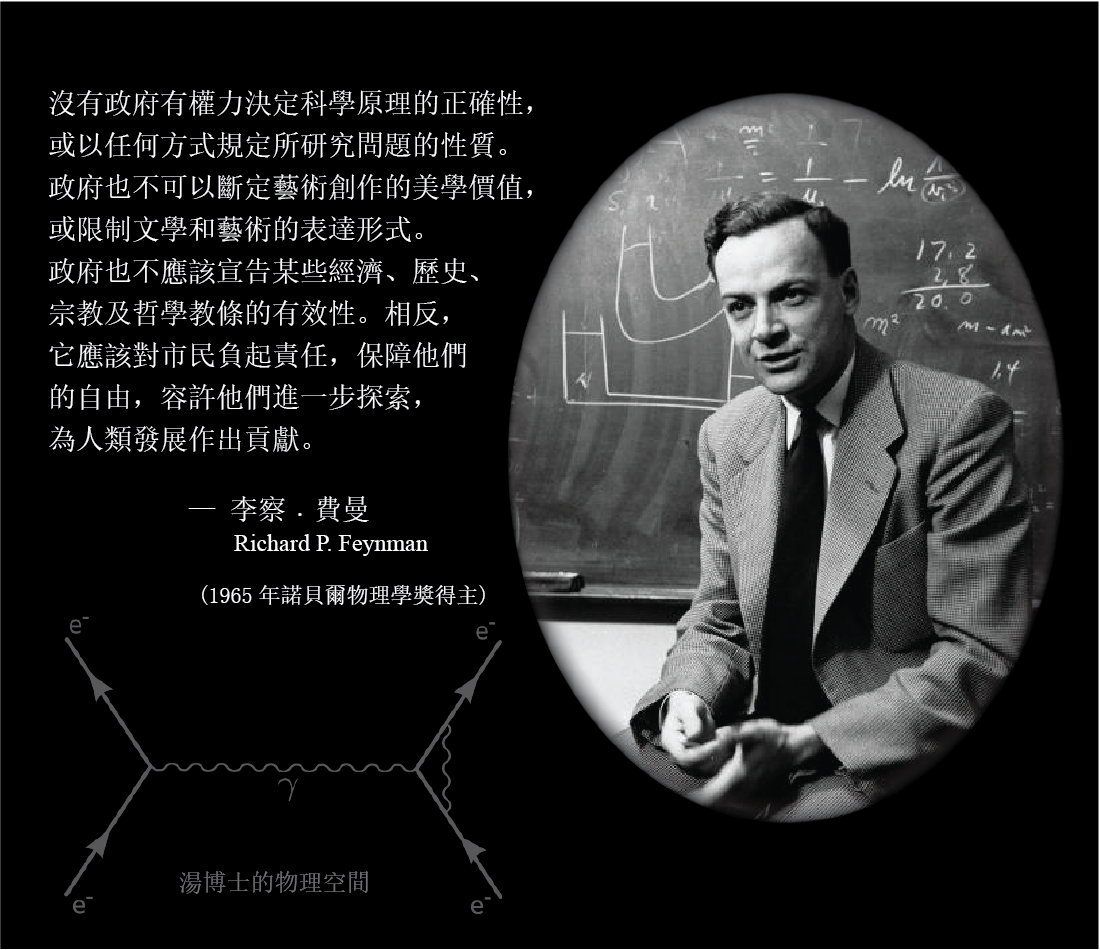

早前湯博士在其專頁引用美國物理學家費曼的說話,指值得今日的社會細味。(圖:湯博士的物理空間/Facebook)

給時代的寄語

近年社會氣氛轉差,對於大是大非,他也不迴避會在其Facebook專頁回應,例如借前輩費曼的說話,提醒當權者保障學術自由、鼓勵人民發問及探索的重要。另外,早前政府發放銅芯口罩,外界有不少質疑聲音,湯博士除了接受傳媒訪問表達觀點,他嘗試用電子顯微鏡檢視銅芯口罩,並基於物理知識,在自己的專頁撰寫《銅芯口罩疑雲》一文,嘗試在成見、立場和情緒充斥社交媒體的當下,客觀評論口罩的效能。

對於有感坐困愁城的年輕人,他以自己爸爸處事的方式作勉勵說,「如果有一刻,有些事情你過不到,強行過去會滿身受傷,之後會好困難,不妨 hold back 那一步,先放下。但不是放棄。先裝備自己,培養能力,到達另一個位置再幫這個世界。」他說,有很多事情他小時候從未想過有一日能夠做到,因此寄語年輕人目光放遠,「眼前的事,不是只爭朝夕。」

【學人關鍵字】毛細管流(capillary flow)

圖為湯博士發現奶茶杯邊形成有趣的窿窿花紋,並拍下來。(圖:湯博士攝)

無聊事認真做,可以快樂無比。湯博士在這方面亦「經驗豐富」。

「有一日我在餐廳飲奶茶,留意到奶茶在杯面蒸發時,毛細管作用帶動水流,會把茶漬推到液滴的邊緣 ,形成窿窿的花紋[1];又或者當一滴牛奶跌落一杯很熱的奶茶上,奶滴受到上升蒸氣的影響,會懸浮(levitate)一兩秒,彈一兩下才融入奶茶裡,很有趣的,我真的見過。」他指這些日常生活的有趣物理現象,有時看似無聊,但可能啟發物理學家作出重大的發現。

參考

[1] R. D. Deegan, O. Bakajin, T. F. Dupont, G. Huber, S. R. Nagel, and T. A. Witten, Nature (London) 389, 827 (1997).